研修内容紹介

Training Content研修内容紹介

(※一部診療科)

-

総合内科・総合診療科

特徴

総合内科・総合診療科では、外来研修を中心とした研修を行っています。

院外の多様な連携施設での短期研修体制も構築しており、様々な診療セッティングで総合診療医の幅広い働き方を経験してもらいたいと考えています。

院内では、病棟管理や超音波検査業務も行ってもらいます。指導医からのフィードバックやミニレクチャー、Google classroomを用いた自己学習資料の提供も適宜行っています。

令和3年度から、連携施設協力のもと2週間又は4週間の院外研修を実施しています。

(総合内科・総合診療科での院外研修)研修の感想

外来診察、病棟管理、院外研修先、どこにおいても、総合診療科の全ての先生方にとても丁寧にご指導いただき、大変感謝しています。疑問点に対して具体的な知識を御教授いただいたり、一緒に考えようと親身になって頂き、とても充実した研修を積ませていただきました。

外来や病棟で困ったことや学んだことを研修医同士で共有しやすい環境でした。 -

総合内科・総合診療科(漢方コース)

特徴

漢方医学は1500年以上の歴史を持つ日本の伝統医学です。

一般的な外来では一般的な症例に対しても漢方治療は行われますが、専門化・細分化された大学病院においては、解決困難な病態や複雑な症候、病変部位が明らかではない疾患や機能失調に対し、身体を総合的な視野で診る漢方診療による補完が功を奏することがあります。漢方診療センターでは、外来を中心とした研修を行っています。

また、入院症例に対し緩和ケアチームと一緒に漢方薬、鍼灸治療を行います。

指導医に陪席し、漢方医学の考え方や、どのような疾患に対し、投薬がされているかを経験してもらいます。 -

精神科

特徴

精神科の研修プログラムでは、代表的な精神科疾患についての基本的知識を習得すること、および患者を心理・社会的側面も含めて総合的に理解できるようになることを目標としています。

上級医-専攻医-研修医がチームで診療にあたる屋根瓦方式の指導体制(写真)のもと、入院患者(精神科病棟あるいは他科入院中の精神科コンサルト)を担当してもらいます。また、外来の予診とその後の診察への陪席を中心とした外来研修も行っています。これらを通して、基本的な精神症状の捉え方、せん妄、不安、不眠などよく遭遇する病態への具体的対処法、面接技法、薬物治療や電気けいれん療法について学ぶことが可能です。

熱意のある研修医の先生方を心からお待ちしております。研修の感想

精神科では病棟チームまたはリエゾンチームの一員として診療に携わります。またどちらのチームでも、外来研修として外来初診患者の予診の機会が設けられています。

病棟研修ではうつ病、双極性障害、強迫性障害、摂食障害、パーソナリティ障害などの入院症例を精神科病棟で担当します。指導医のもと日々の診察、ディスカッション、カンファレンスへの参加を通じて、精神科診療の基本を学び、また疾患に対する理解を深めることができます。 リエゾン研修では他科入院患者の不眠、せん妄、抑うつといった精神症状、統合失調症や依存症など精神科既往例に加え、移植前ドナー/レシピエントの診察、さらに過量服薬や自殺企図といった緊急症例まで、他科と連携しつつ幅広い症例への対応、診療を経験することができます。 指導医をはじめ先生方はとても親切で、優しく丁寧にご指導いただきました。また、看護師、作業療法士、MSWなど多職種間の連携も良く、精神科臨床の現場についてスタッフの皆さんからも多くを学ぶことができました。 -

呼吸器内科

特徴

呼吸器内科では、市中肺炎をはじめとした「感染症」・気管支喘息を含む「アレルギー疾患」・肺癌をはじめとした「悪性腫瘍」・間質性肺炎やCOPDといった「慢性呼吸器疾患」というように、多岐にわたる疾患の診療にあたります。

研修中は主に病棟で入院患者さんを担当し、気管支鏡検査や救急外来での診療にも従事します。呼吸器内科ではそれぞれの研修医の先生に担当の指導医を割り当て、屋根瓦方式での指導体制をとっています。指導医との日々のコミュニケーションの中から、感染症・アレルギー疾患・悪性腫瘍など幅広い疾患分野だけでなく、急性期から慢性期に至るまで様々な状況に対する診療についても見識を深めることができます。

カンファレンスでは担当患者さんの病状や臨床経過についてのプレゼンテーションも行ってもらいますが、患者さんの情報をスタッフ間で適切に共有するための練習になると考えています。他にも、レクチャー形式で呼吸器疾患に関する基本的な知識を習得する機会をもうけており、充実した研修になるようプログラムを組んでいます。

呼吸器内科を志す先生はもちろん、他の科を志望している先生にとっても臨床研修終了後の診療に役立つ経験になると思いますので、是非一緒に学んでいきましょう。研修の感想

呼吸器内科での研修は、主に患者の診察、カンファレンスの発表、気管支鏡検査を行いました。

先生方は、呼吸器疾患はもちろんのこと、全身管理を意識して診察されており、検査所見、画像所見、日常の診察についての重要性を日々丁寧に指導していただき、研修医として身につけるべき手技や考え方を取得する機会をいただきました。

また、呼吸器内科では、研修医が主体的に検査や診療を行うことによって、実践力を身に着ける事が出来ました。

指導医の先生からのフィードバックも良くしていただき、とても充実した研修でした。 -

循環器内科

特徴

循環器内科研修では、外来・病棟業務を中心に研修を行い、生理検査や心臓カテーテルなどの検査・治療業務にも従事して頂きます。

当院で対応する循環器疾患は幅広く、致死性不整脈や急性冠症候群、心原性ショックといった重症心血管疾患も多いため、救急対応や全身管理を通じて急性期診療に必要な知識や技術を経験することができます。一方で心血管疾患の方は高血圧症や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病を抱えているケースも多く、慢性疾患管理も経験することで医師としての総合力を高めることができます。

当院の研修の特徴として、不整脈疾患に対するカテーテルアブレーションや重症心不全に対するデバイス治療、構造的心疾患に対するTAVIやMitral Clipといった一般病院では経験が難しい高度・先進治療も学ぶことが可能です。生理・画像検査に関しても症例豊富で非侵襲的検査の奥深さも経験して頂けます。

カンファレンスでのプレゼンテーションの機会も多く、指導医とのディスカッションを通して幅広い視点で診療することができるようになり、今後の医師として成長していく中で必要な力を養うことができます。ぜひ多くの研修医の先生がローテートされるのをお待ちしております。研修の感想

循環器内科研修では、不整脈、虚血(及び弁膜症治療/肺高血圧症)、生理検査の3つのグループを2週ごとにローテーションします。

各領域のスペシャリストの先生方が勢揃いしており、丁寧にご指導いただきましたので広く深く学ぶことができました

。 また、当院では急性心筋梗塞や心不全などのcommon diseaseはもちろんですが、不整脈、弁膜症に対するカテーテル治療や経皮的補助循環用ポンプカテーテル(IMPELLA)を使用した重症心不全症例など大学病院ならではの最先端の医療についても間近で見学する事ができました。循環器内科に興味がある方はもちろん、救急外来での初期対応やICUでの全身管理に不安のある方にもとてもおすすめできる科だと思います。 -

消化器・移植外科(第二外科)

特徴

消化器・移植外科では外科手術診療と周術期管理に必要な基本知識および手技習得を中心とした研修を行っています。消化管外科と肝胆膵移植外科に大別され、研修中はどちらかのチームに属して我々の一員として診療にあたります。

研修中は、糸結びや縫合手技、超音波検査、胸腔/腹腔穿刺、中心静脈確保など一般的な救急外科処置にも必要な手技を習得することが出来ます。、その他、腹腔鏡やロボット支援下手術トレーニング(ドライラボ)研修や手術ビデオ研修会など積極的に参加していただいています。 また、臨床と研究を両立させるSurgeon Scientistを目指す希望者には、大学病院ならではの研修として、基礎ならびに臨床研究の体験やミーティングにも参加していただくことが可能です。

当科は完全チーム制診療体制にしているため、土日休日や平日定時以降の研修は行っていません。しっかりリフレッシュした状態で日々の研修に臨んでいただけるような体制で複数医師からの多角的な指導を仰ぐことができます。

研修の感想

外科研修で一番印象に残っているのは1日2回、朝夕にあるチーム回診で、そこではチーム全員が集まって入院患者全員の病室を周り、現在の患者の状態や今後の治療方針を短い時間ではありますがdiscussionしています。周術期という急性期管理においては頻回の話し合いでチーム一丸となった医療が重要であり、“最小単位のチーム医療”の素晴らしさを体感しました。

大学病院で研修する同期には外科選択を全く行わない人もいるが、学生実習と初期研修で感じられることには大きな差があります。将来の選択がなんであれ、是非外科研修をして、一度外科の世界に足を踏み入れてみると良いと思います。※2020年の省令改正で、外科研修が必修化されました。

-

血液内科

特徴

血液内科研修では、「患者さんに笑顔を!」を合言葉に、病棟業務を主体として患者さんの精神面も含めた全身状態の把握、適切な管理というジェネラリストとしての基本を学ぶことからスタートしていただきます。

その中で手技への積極的な参加・論文の読み方・プレゼンテーションの仕方への教育といったトータルでの研修を通して、最終的には血液疾患に対する科学的かつ論理的な医学的判断ができるようになることを教育目標としています。内科医として必要な血液疾患の診断法と治療法のみでなく、さまざまな合併症の管理を高いレベルで実践するための幅広い知識と技術を習得するとともに、未知の病態解明や新規の診断・治療法の開発を目指すための “医学研究者”としての視点も学べますので、将来どの分野を目指される方にとっても、総合的な臨床能力向上のために最適な経験を提供できると確信しています。

また、当科は広島県造血幹細胞移植推進地域拠点病院としての役割、国内の主要施設と連携したグローバルな臨床試験への参加施設としての役割などを担っており、全国の最新の情報もいち早く届きやすい環境にあります。

血液学を学びたい先生はもとより、患者さんに寄り添った医療に関心のある先生、臨床医としての基本を学びたい先生方、ぜひ血液学の扉をたたいてください。研修の感想

血液内科では入院患者さんの担当医となり、主に病棟業務に従事します。

血液疾患に関する本を読む事だけが血液内科研修ではありません。

化学療法に伴う臓器障害や細胞数低下に伴う感染症への対応など、血液内科は全身管理を勉強することのできる場所だと思います。 血液内科の先生方は研修医の成長の機会を非常に大切にしてくださっており、患者さんの症状発現時の初期対応や、輸液・抗菌薬の管理についても積極的に任せてくださいました。

血液疾患を通して全身を診る経験は私にとって非常に興味深く、学びに満ちた日々でした。

研修医にとってはとっつきにくいイメージがある診療科かもしれませんが、病棟での全身管理を学びたい研修医には是非経験してほしい診療科です。将来どの診療科に進むとしても、必ず自分を支えてくれる知識を数多く得ることができると思います。 -

皮膚科

特徴

皮膚科の研修プログラムでは、外来、病棟、手術室で多様な研修を行っています。

外来では多岐にわたる代表的な皮膚科疾患の診療にあたり、問診、真菌検査、アレルギー検査、皮膚生検などの基本的知識、手技を習得します。

病棟ではチーム制で入院患者を担当し、チームリーダーとオーベンから直接に指導を受けながら診療をします。

アレルギー疾患、水疱症、皮膚悪性腫瘍、感染症、熱傷など幅広い疾患を経験することができます。当科では多くの手術もしており、皮膚外科の楽しさも感じてほしいと思います。また、4週間以上研修される先生は大学病院以外での皮膚科診療も体験する機会として、関連病院での短期間の研修も行えるような体制を整えています。その他、ダーモスコピー実習、人工皮膚を使った縫合練習、アレルギー検査実習なども行っています。

皮疹の種類・見方、軟膏の種類・外用方法など皮膚科の基本的なことから一緒に学び、皮膚科基礎力を身につけましょう。

研修の感想

皮膚科の研修では、大きく分けて外来診療と入院診療の二つに従事します。

外来診療では生検などの手技やダーモスコピー、アレルギー検査、紫外線治療などはもちろんのこと、他科への往診も行うことで薬疹やカンジダ症、白癬、褥瘡といった病棟管理をする上で必ず出会う疾患についても深く学ぶことができます。

入院診療では局麻手術だけでなく悪性腫瘍の治療や難易度の高い皮弁形成術、熱傷の管理など大学病院ならではの入院症例も豊富に経験できます。

その他にも外用剤・ドレッシング剤の扱い方や、優れた皮膚縫合技術など他科でも重宝する知識について学ぶ機会にも恵まれているため、 皮膚科医を目指す研修医に限らずとても充実した研修となります。当科では多くの手術もしており、皮膚外科の楽しさも感じてほしいと思います。また、4週間以上研修される先生は大学病院以外での皮膚科診療も体験する機会として、関連病院での短期間の研修も行えるような体制を整えています。その他、ダーモスコピー実習、人工皮膚を使った縫合練習、アレルギー検査実習なども行っています。

皮疹の種類・見方、軟膏の種類・外用方法など皮膚科の基本的なことから一緒に学び、皮膚科基礎力を身につけましょう。

-

形成外科

特徴

形成外科は新専門医制度の19基本診療領域の一つです。

学生、研修医の皆さんは限られた講義時間や実習機会のため、形成外科が何をやっている診療科なのか分かりにくいと思います。形成外科がやっていることを理解するには、研修に来て診療に参加していただくのが一番です。形成外科の研修は、主に手術参加、外来診察見学、病棟回診を通して行います。症例カンファレンスや、オンラインによる抄読会などにも参加していただきます。

また、大学病院のため、他科からの依頼による再建手術が特に多くなっています。

外科系に入局予定の方や、チーム医療による大掛かりな再建手術、マイクロサージャリーに興味のある方には研修をお勧めします。各科に進んだ後に、形成外科に何をどのようなタイミングで依頼すればよいか、形成外科が何をしているのかが分かります。特に乳腺外科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科などとは合同手術の機会が数多くあります。

当科の半数は女性医師です。その活躍振りを是非間近でご覧ください。

また、全身の部位を問わず、外科系各科で長期間困っておられるような傷の治し方のコツ、目立たないようにキレイに縫合する縫合手技などは、実際の手術を通じて学んでいただけます。研修の感想

形成外科では頭のてっぺんからつま先まで全身の部位を問わず手術を行うので、他の外科系診療科に比べてより幅広い症例に触れることが出来ます。診療科を問わず外科系を専攻すれば、将来形成外科に再建手術を依頼する機会はあるはずですので、形成外科が実際どのような手術を行うのか研修を通じて学べるのもローテートして得られる大きなメリットです。

病棟回診、外来診察では指導医の診察、処置の介助を通じて創部管理を学ぶことが出来ます。特性上、形成外科の患者の創部は様々であり、その病態に応じた個別の対応が求められます。

創部を素早く治すコツを多く経験できるのも形成外科研修の魅力の一つです。また、小児先天異常や乳房再建など、他の診療科では接しない症例の外来診察も見学できます。

形成外科は創傷治癒に特化した診療科です。

外傷や悪性腫瘍などの疾患の治療の過程で失われた機能や形態の変形を修復し、患者のQOLを向上させて日常生活に戻し社会復帰を目指すのが大きな目標です。形成外科の研修ではこの目標を実臨床で実現していく方法を数多く経験することができ、大変充実した研修を過ごすことが出来ました。 -

リウマチ・膠原病科

特徴

リウマチ・膠原病科では関節リウマチや全身性エリテマトーデス、全身性強皮症、皮膚筋炎、ANCA関連血管炎などの膠原病患者さんを主に診療しています。

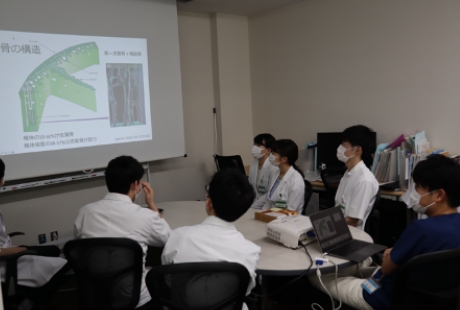

関節炎を呈する患者さんが多いため、関節診察、関節エコーや関節穿刺などの手技もマスターできます。膠原病診療にはステロイド・免疫抑制剤などの使い方、感染症、骨粗鬆症、生活習慣病、呼吸器・皮膚疾患などの幅広い知識が必要です。できるだけ知識や技術が定着しやすいように、テーマに合わせたレクチャーを適宜行いますので、ご安心ください。毎週のジャーナルクラブでは単なる論文の紹介ではなく、論文の読み方や吟味の仕方も勉強できます。

カンファレンスや回診では担当患者さんのプレゼンテーションする機会を多く設けています。最終週には最も印象に残った患者さんについて考察を踏まえて症例発表してもらいます。もちろんスライドの作り方、発表の仕方も全て指導します。将来内科医を志望する方はもちろん、外科・基礎系に進む方もぜひ一度ローテートしてみてください。

研修の感想

リウマチ・膠原病科では病棟診療を主に研修します。

ほかの診療科では学ぶ機会の少ないリウマチ・膠原病領域疾患の診断やマーカーの解釈、関節所見などを学ぶことができます。その中でも個人的に免疫抑制患者様の管理は大変勉強になりました。

多くの患者様が免疫抑制剤使用下のため一般的な感染症はもちろん、免疫抑制下で問題になってくる感染症のマネージメントを学べる機会は当科以外では少ないと思います。

他にも膠原病科領域は全身疾患を扱うためいろんな臓器を見ることができるのも当科研修の良いところです。また、指導医の先生方が熱心にご指導くださる点も当科研修の魅力だと思います。雰囲気も大変よく質問しやすい環境で、医師の基本となるプレゼンの仕方からEBMにそった治療方針の決定まで丁寧に御指導していただく事で、将来どの科に進むとしてもリウマチ・膠原病科での研修は充実した研修になると思います。

ぜひローテートしてみてください。 -

腎臓内科

特徴

腎臓内科では腎炎、ネフローゼ症候群、高血圧、糖尿病、膠原病、血液疾患などに伴う全身性腎疾患、急性腎不全、慢性腎不全など、あらゆる腎臓病に対して幅広く診療に当たっています。

研修中は主に入院患者さんを指導医とともに担当します。基本的な病棟業務に加えて、腎生検、カテーテルインターベンション、シャント作製等にも従事します。指導医によるレクチャー等も適宜行い、各症例に対して十分なフィードバックを行うことが可能です。またカンファレンスでは、自分の担当した患者さんのプレゼンテーション行い、時には学会での症例発表を行うことも可能です。

腎臓内科での研修は、腎疾患に関する知識だけでなく腎臓という臓器を通じて、医師として必要な知識(血圧管理、血糖管理、腎不全患者における薬剤の使い方、体液管理、電解質管理、ステロイドの使用方法、感染症診療等)を幅広く習得することができます。それにより、腎臓内科を希望している先生だけでなく、他科を希望する先生にとってもまたとない機会になります。

研修の感想

腎臓内科という名前を聞くと、腎臓のことばかりやっている印象が最初にはありましたが、実際に回ってみると、血圧管理、体液補正など、どの科に行ってもタメになる全身管理の知識を学ぶことが出来ました。

シャントカテーテルや腎エコー、腎生検などの手技も積極的に研修医に経験を積ませてもらえる環境なので、それらの手技に興味のある人にもお勧めです。透析や腎障害を抱えている患者さんは病院内にたくさんいらっしゃり、併診で様々な症例に触れる機会にも恵まれているので、良い学びの場になると思います。

上の先生方にも気軽に質問出来る環境が整っていて、気になることがあればしっかりと説明してもらえるので、興味があれば積極的に質問していくと良いと思います。

腎臓内科に興味がある方、全身管理について学びたい方はローテートの候補に考えてみてはいかがでしょうか。 -

泌尿器科

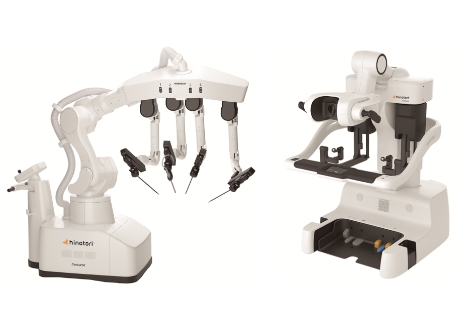

hinotori

hinotori

da Vinci

da Vinci特徴

泌尿器科では、ロボット手術の免許取得者、安全に指導できると認定された指導医(プロクター)が多数いるという環境の中、できるだけ若手のうちから手術支援ロボットに触れる機会を設け、経験を積めるよう万全なバックアップ体制を整えています。

泌尿器科では分業することなく一人の患者さんを治療の最初から最後まで診るケースが多いため、医師としてのやりがいを感じられる場面がたくさんあります。また、一口に腎泌尿器科と言っても、癌、感染症、排泄障害、結石、男性不妊など、その領域は多岐にわたります。自身の個性や得意なことを生かし、長く活躍できるフィールドがきっと見つかるはずです。

当科の理念は「和を以って、ともに未踏の高みをめざす」。臨床医としても、研究者としても、人間としても成長できる環境で、新しくクリエイティブなことに挑戦しませんか?腎泌尿器の神髄を学び、一緒に未来を切り拓いてくれる仲間を待ち望んでいます。 -

放射線治療科

特徴

放射線治療科では、最先端の技術と多職種チームの連携による高度な医療を学ぶことができます。がん治療の三本柱の一つである放射線治療の役割を理解し、実際の診療を通じてそのスキルを身につけてもらうことを目標としています。

研修では、指導医による丁寧な指導のもと、紹介患者さんの初診や他科とのカンファレンスに参加しながら、放射線治療のみならず、がん診療全般についての知識を深めることができます。また、強度変調放射線治療(IMRT)などの最新技術に触れながら、自ら放射線治療計画装置を使用した治療計画作業を行う機会もあります。婦人科がんに対する腔内照射 (RALS)などの特殊手技や、近年、進歩の著しい放射性同位元素(RI)内用療法を習得することもできます。毒性管理や患者対応について実践的な経験を積むことができるのも魅力の一つです。

当科では、医学物理士・診療放射線技師・看護師と連携し、チーム医療を実践する環境が整っています。他科との合同カンファレンスを通じて治療戦略を検討し、患者さん一人ひとりに最適な治療を提供するための知識とスキルを養うことができます。

放射線治療の計画は自分のペースで進められるため、他の診療科に比べて予定を調整しやすく、家族や友人との時間を確保しながら研修を行うことができます。がん治療に興味がある方や最先端医療技術を学びたい方、チーム医療の現場で実践力をつけたい方、がんの画像診断や治療の知識を深めたい方にとって、貴重な経験が得られる環境です。放射線治療の知識を得たい内科・外科系診療科志望者にもおすすめの研修内容となっています。

広島大学病院 放射線治療科での研修を通じて、あなたのキャリアの可能性を広げてみませんか?

-

小児科

特徴

小児科研修は病棟業務を主体に、日々の診察や処置を通して、こどもの総合医としての診療の基礎を学んでいただきます。

広島大学病院は全国に15施設ある小児がん拠点病院の一つであり、血液・腫瘍・免疫性疾患を対象として、造血幹細胞移植を中心とした難治性疾患のこどもが多く入院しています。てんかんセンターでは難治性てんかんや神経救急疾患、地域周産期母子医療センターでの新生児医療、その他小児外科をはじめとする専門各科と連携して高度小児医療を提供しています。

小児科専門医は約30名で、血液がん専門医の他、小児神経専門医、内分泌代謝専門医(小児科)、リウマチ専門医、臨床遺伝専門医、新生児専門医などのサブスペシャリティーを持つ医師が在籍しています。研修中に病棟で担当していただく患者の多くは血液腫瘍性疾患になりますが、希望があれば地域周産期母子医療センターであるNICUでの研修や各専門外来の見学も可能です。

研修の最後には、担当症例のスライド発表を行い、今後医師として必要なプレゼンテーション力を磨くよい機会を作っています。

こどもの健康を守り、発達を助け、未来につなげることを目標に診療している小児科でともに働いていただく研修医の先生方を心からお待ちしております。研修の感想

小児科の研修では、白血病や神経芽細胞腫といった血液疾患や腫瘍疾患を中心に小児疾患を経験することが出来ます。指導医の先生方とのカンファレンスを通して、治療方針や患者の状態を日々、評価・確認することで知識を深めることができました。

カンファレンスでは正確にそして分かりやすく伝えるように丁寧に指導していただき、プレゼンテーション力を伸ばしていただいたと感じています。なにより子供たちとコミュニケーションをとっていくことは勉強になり、また楽しさややりがいを実感することのできる4週間の研修でした。 -

産科婦人科

特徴

産科婦人科では、外来・病棟・手術室研修を通して、基本的な婦人科診察法、検査法(超音波検査、細胞診、CT検査・MRI検査など)、治療法(内科的治療及び外科的治療)について研修を行っています。

経腟分娩などの産科及び婦人科の各種手術では助手を行い、指導医のもとで主治医の一員として入院から退院まで、患者の担当医として参加してもらいます。

経腟分娩や外科縫合や腹腔鏡手術に関してトレーニングモデルを用いた指導も適宜行っています。

周産期新生児専門医、婦人科腫瘍専門医、女性ヘルスケア専門医、内視鏡学会腹腔鏡技術認定医などのサブスペシャリティーを持つ医師も在籍しており、希望があれば各専門外来の見学も可能です。

妊娠・出産から不妊・更年期・悪性腫瘍を含めた婦人科疾患と幅広い分野に関して一緒に学んでいきましょう。研修の感想

産婦人科では、出産から悪性腫瘍まで幅広い疾患を扱い、他科から独立した専門性の高い診療科のため、患者さんの診断から治療までを担うことができます。腹腔鏡、開腹などバラエティーに富んだ手術があるのも魅力の一つです。また、出産という人生の一大イベントに関わることが出来ます。妊婦健診で、胎児エコーのモニターを眺めるお母さんの笑顔を見るとこちらまで幸せな気持ちになりますし、そんなお母さんたちが大変な出産を乗り越えて赤ちゃんと対面する瞬間に立ち会うたびに、産婦人科医になってよかったなと実感しています。

-

救急集中治療科

特徴

広島大学病院は、救急分野においては主に3次救急を担当し、広島圏域の最重症患者治療の最後の砦です。 重症心血管疾患、敗血症性ショック、ARDS、多発外傷、重症熱傷、中毒、小児など、他病院では診る機会の少ない重症患者の救急対応・集中治療を学ぶ機会が多く得られます。ECMOやIMPELLAなどの症例も多数あります。

当院には多数(全国で5番目、中四国九州で1番)の救急集中治療医が在籍しており、指導体制も豊富です。多くの研修医向けの講義や、教授との定期的なディスカッションがあり、救急集中治療を基礎からしっかり学びたい方には最適です。もちろん二次救急症例の対応も可能です。また、Drヘリの基地病院でもあるため、2年次で同乗研修も可能です。

交代勤務を取り入れており、勤務時間はしっかり研修し、休む時はしっかり休むという、on-offのはっきりした研修となっています。皆でディスカッションしながら真剣に、かつ、楽しく救急集中治療を研修しましょう。

研修医からのメッセージへ、ドクターヘリ研修の経験談を掲載しています。

-

がん化学療法科

特徴

がん化学療法科では、胸部や腹部に発生する固形がん及び脳腫瘍に対する薬物療法を幅広く担当しています。その中には、希少がんも多く含まれています。

化学療法や免疫療法の知識だけではなく、患者さんの抱えている身体的・精神的な苦痛に対する対処法も習得できるように外来・入院で症例に関わります。

発熱性好中球減少症をはじめとする感染症診療の機会も多いため、将来どのような進路を選んでも、役に立つスキルを磨けると考えています。研修の感想

がん化学療法科では病棟・外来診療を通じて、多種多様な悪性腫瘍について学ぶことができます。

稀少疾患の患者さんが多く、治療法が確立していない疾患に対して文献などから最も効果的と考えられるレジメンを編み出していく様はまさに医療の最先端と言え、大変勉強になりました。

また、教育熱心かつ優しい先生方が多く、最先端の内容をわかりやすく教えていただけるほか、やる気さえあれば病棟・外来診療のみならず、学会発表や海外学術誌への論文投稿まで指導していただけます。

大学病院で研修するメリットを特に大きく感じることができ、1ヶ月という短い間でしたがとても実り多い研修でした。

Cooperating Hospital協力病院での研修のご紹介

済生会呉病院

済生とは「いのち(生)をすくう(済)」という意味です。

済生会呉病院は呉の地域に根ざし、地域での人間ドック・検診などの予防医療や医療負担を軽減することのできる無料低額診療、また近隣にある国立呉医療センターや呉共済病院などと連携して慢性期・リハ入院の患者さんを受け入れる地域連携病院としての面も持っています。

済生会呉病院はその中でも呉の地域の人々の一次予防の面に力を入れている病院でした。

済生会呉病院が運航する済生丸は、医療が整っていない瀬戸内海の島に出向き普段近所に病院のない方々の診察、健康診断を行います。

済生丸は普通のフェリーと同じような綺麗な内観でありながら、各種検査の機器やエコー、地下には通常のX線室に加え胃透視、マンモグラフィーを行える設備を備えています。

僕が研修医として同行させていただいた研修では、早朝から地域医療に長く尽力されている医師・看護師・事務職・検査技師・放射線技師の方々が、済生会呉病院の近くにある小さな港に集合し出向しました。

島では新型コロナウイルスの影響もあり、その回は10人弱と少数ではありましたが、島民の方々が待機されており各種検査、医師の診察と共にエコーを行い島民の方々の健康診断を行いました。

近年瀬戸内海にある島々には、各島を繋ぐ橋が建設され、昔よりは医療にかかるハードルは低下しました。しかし、孤立した島は存在しており、最寄りの病院まで1時間近くかかるという地域もたくさん存在しています。そのため、検査設備が充実している済生丸に多職種が乗り込み定期的に来島することは、地域医療に大きく貢献をしているということを研修を通して体感しました。実際に行ってみるとわかりやすいと思います。

また、済生会呉病院では他にも地域への様々な関わり方を紹介してくださり、広島で医師をしていく上でとても勉強になりました。

地域医療に対する見識を深めるという面で済生会呉病院での研修を行うことはとても有意義だと思います。

令和2年9月 2年次研修医 真田竜平

独立行政法人 労働者健康安全機構 中国労災病院

一か月間の中国労災病院救急科でのER研修を終えて

私は研修医1年目の4.5月に広島大学病院の救急科をローテートしました。そこで全身管理の面白さや急変対応をしている先生方の姿を見てかっこいいと感じ、救急科を志望科に考えるようになりました。

入局を決めるにあたって、大学病院だけではなく、市中病院の救急科もローテートしたいと思い中国労災病院の救急科で研修をさせていただきました。

広島大学病院の救急科はいわゆる三次救急が多く、他院ですでに診断がついている患者さんの加療を行うことが多いです。一方、中国労災病院のERではwalkinから三次救急まで幅広く受け入れているため、自分自身で問診をして身体所見をとり、どんな検査が必要か、診断は何かなどを考える力が求められます。

はじめは、患者さんを目の前にするとどうしたらいいのかわかりませんでした。しかし、診察の際は指導医がその場に同席し、その都度指導して頂けるので、症例を積んでいくうち少しずつ自分で考え行動することができるようになりました。

また、初めの頃はオーダーの内容をじっくり考えたり、カルテを書くことに必死になっていました。しかし、忙しい診療時間の中で、ただ検査を出すだけではなく、検査の順番を考え検査の待ち時間に別の検査ができるよう看護師さんや他の先生と連携を図って円滑に診療が進むように配慮する、などといったスキルも重要なのだと痛感しました。

手技も不安定なことが多かったのですが、研修が終わる頃には自信を持ってできるようになりました。

一か月間という短い期間でしたが、救急科の先生を始め多くの先生方にご指導頂き、非常に有意義な研修を送ることができました。

他院での研修は不安でいっぱいでしたが、指導医の先生方も看護師さんも優しく分け隔てなく接してくださり、居心地の悪さを感じることはありませんでした。

また中国労災病院の研修医の先生方がとても頼もしく感じ、自分もがんばろうと襟を正す思いがしました。

末筆ではありますが、このような貴重な機会を与えてくださった広島大学病院臨床実習教育研修センターの皆様・広島大学病院の先生方、お忙しい中手厚く指導してくださった中国労災病院の先生方、優しく接してくださった中国労災病院の研修医の皆様、誠にありがとうございました。

心よりお礼申し上げます。

令和2年10月 2年次研修医 大谷詩歩

福島県南相馬市立総合病院

2024年9月に総合診療科の院外研修として、福島県南相馬市立総合病院へ2週間赴きました。南相馬市は県を縦に三分する「会津」、「中通り」、「浜通り」のうち、東側の「浜通り」に位置しており、西は阿武隈高地、東は太平洋に面しています。南相馬市立総合病院は「浜通り」を南北に伸びている「相双医療圏」にある総合病院のうちの1つです。東日本大震災以前から人口10万あたりの医療施設従事医師数が全国平均の約半分と低く、医療体制の強化が求められていた地域でした。

研修では病院内の内科病棟を中心として、そのうち2日間は地域の診療所である小高診療所と大熊診療所で診療業務に携わりました。訪問診療同行に加えて、リハビリテーション科見学実習を希望に応じて調整して頂けたことで、震災と原発事故がもたらした長期的な影響(住民避難に伴う地域の急激な過疎化、医療人材・医療機関の流出、帰住してきた住民の進行する高齢化、避難先から帰還してこない多数の若年者世代)を地域包括的に学ぶことができました。

研修期間中は宿舎の一室と自動車も病院より貸与頂け、また現地の研修医の先生方との交流もあり良い刺激になりました。

本研修では広島県の一臨床研修医の立場から福島県における地域医療の「一例」を経験することができました。少子高齢化と地域の過疎化は全国共通の問題でありながら地域ごとの事情も絡んでおり、必然的に解決策も地域ごとに異なると思われます。地理的には隔たっておりますが、南相馬での研修には今後の広島での医療にいかせるヒントも含まれているに違いありません。

研修で温かくご指導くださった南相馬市立総合病院の山内健士朗先生をはじめ各先生、リハビリ療法士の先生方、小高診療所の木痣間片男先生、そしてこのような貴重な機会を可能にして下さったスタッフの方々、広島大学病院の総合診療科、そして臨床教育センターの方々に厚くお礼申し上げます。

令和6年10月 2年次研修医 宮川玄太朗

Related links関連リンク

下記のページもご覧ください

Interview先輩のこえ・研修の現場

研修医、指導医からのメッセージ